Vol-au-vent ou Bouchée à la Reine

Il ne faut pas confondre les deux, même si de nos jours il existe une confusion de genre. Ce ne sont pas les mêmes préparations. Elles n'ont pas la même histoire et ne datent pas de la même époque.

La plus ancienne : la Bouchée à la Reine.

Historique

Historique :

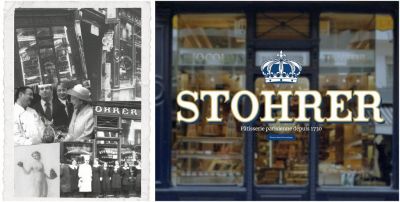

L'histoire rapporte que cette charcuterie pâtissière a été inventé par Nicolas Stohrer (1706-1789) également inventeur du baba au rhum. C'est Marie Leszczynska (1703-1768), fille de Stanislas Leszczynska, roi déchu de Pologne et dernier duc de Lorraine qui en est à l'origine. Afin de regagner les faveur de Louis XV, son mari, elle demanda à Nicolas Stohrer de créer une version salée et aphrodisiaque du Puits d'amour, une pâtisserie crée par Vincent La Chapelle (1690-1745) pour Madame de Pompadour sa rivale.

Définition :

La bouchée à la reine est une charcuterie pâtissière traditionnelle de la gastronomie française, servie chaude et constituée d'une croûte individuelle en pâte feuilleté et d'une garniture.

Composition originelle:

Croûte en pâte feuilleté cannelée de 8 mm d'épaiseur avant cuisson (10 cm après) et 7 cm de diamètre garnie d'une purée de volaille à la crème.

La plus récente : le Vol-au-vent

C'est au début du XIXe siècle qu'Antonin Carême (1784-1833), surnommé le roi des pâtissiers et le pâtissier des rois, a créé le Vol-au-vent. A cette époque, la pâte feuilletée était la base de nombreuses viennoiseries ou préparations culinaires (Mille-feuille, Puits d'Amour, Pithiviers). Antonin Carême en a synthétisé et perfectionné la technique en créant des garnitures sucrées ou salées.

Définition :

Le Vol-au-vent est une composition pâtissière traditionnelle de la gastronomie française, servie chaude et constituée d'une croûte en pâte feuilleté et d'une garniture.

Composition :

Croûte en pâte feuilleté cannelée de 15-20 cm de diamètre et de 20 mm d'épaisseur avant cuisson. Il existe de très nombreuses formules de garnitures sans que l'on puisse en donner une d'origine précise. Toutefois l'appellation vol-au-vent existait avant la naissance d'Antonin Carême.

Epoque contemporaine :

De nos jour, Vol-au-vent ou Bouchée à la Reine désigne le même produit si ce n'est que les grosses pièces ont plutôt la première appellation et les pièces individuelles la seconde.

Leurs formes sont très variées. Il y en a des rondes et cannelées, c'est la forme traditionelle, mais également de forme carrée, ovale, losange, cannelée ou non.

Il existe de très nombreuses formules de garniture. Dans le guide Culinaire d'Auguste Escoffier on dénombre pas moins de 17 recettes de Bouchées et 3 de Vol-au-vent mais ce qui est bien dans l'art culinaire c'est qu'il n'y pas de limite à l'imagination.

Par exemple, pour les ingrédients principaux, on trouve :

- Brunoise de légumes (bouchée Bouquetière) ;

- Salpicon de blanc de volaille, champignons, truffe, sauce Parisienne (bouchée à la reine) ;

- Salpicon de chair de gibier (bouchée Diane) ;

- Pointes d'asperges et truffes, sauce béchamel (bouchée Grand-Duc) ;

- Petites queues de crevettes et julienne de truffe (bouchée Marie-Rose) ;

- Salpicon de queues d'écrevisse, truffe, sauce Nantua (bouchée Nantua) ;

- Salpicon de chair de homard, truffe, sauce homard ordinaire (bouchée Victoria).

On trouve également des garnitures plus simples et abordables à base de :

- légumes (champignon, asperge, macédoine) ;

- crustacés (coquille Saint-Jacques, crevettes, homard) ;

- poisson (brochet, dorade, bar) ;

- viande (blanc de poulet, foie gras, jambon blanc, lardons, ris de veau, quenelles de veau, cervelle).

Pour la liaison, il faut une sauce, mais elle doit être épaisse pour ne pas détremper la pâte :

- Sauce blanche épaisse additionnée de bouillon, de vin ou de jus de cuisson ;

- Sauce Béchamel lactée ou crémée, parfois liée d'un jaune d'œuf (sauce allemande ou parisienne) ;

- Bisque de homard, de langoustine ou d'écrevisse (sauce Nantua) ;

- Sauce chasseur ou forestière.

Annexe : la pâte feuilletée

C'est en 1311, dans un document d'église de l'évèque Robert d'Amiens, qu'apparaît la plus vieille recette de pâte feuilletée. Toutefois, la première recette utilisant la technique du tourage est l'oeuvre de François Pierre de La Varenne dans "Le cuisinier françois". Néanmoins, on considère que l'invention de la pâte feuilletée serait l'oeuvre du peintre Claude Gellée alors cuisinier à Rome. La recette moderne a été perfectionnée par Antonin Carême.

Historique :

Historique : C'est au début du XIXe siècle qu'Antonin Carême (1784-1833), surnommé le roi des pâtissiers et le pâtissier des rois, a créé le Vol-au-vent. A cette époque, la pâte feuilletée était la base de nombreuses viennoiseries ou préparations culinaires (Mille-feuille, Puits d'Amour, Pithiviers). Antonin Carême en a synthétisé et perfectionné la technique en créant des garnitures sucrées ou salées.

C'est au début du XIXe siècle qu'Antonin Carême (1784-1833), surnommé le roi des pâtissiers et le pâtissier des rois, a créé le Vol-au-vent. A cette époque, la pâte feuilletée était la base de nombreuses viennoiseries ou préparations culinaires (Mille-feuille, Puits d'Amour, Pithiviers). Antonin Carême en a synthétisé et perfectionné la technique en créant des garnitures sucrées ou salées.

Le hot-dog est une saucisse chaude mise dans un petit pain également chaud, agrémentée de ketchup ou de moutarde. Mais il ne s’agit pas de n’importe quelle saucisse, il s’agit de la Frankfurter Würtz, la saucisse de Francfort.

Le hot-dog est une saucisse chaude mise dans un petit pain également chaud, agrémentée de ketchup ou de moutarde. Mais il ne s’agit pas de n’importe quelle saucisse, il s’agit de la Frankfurter Würtz, la saucisse de Francfort. Bien évidemment, tout cela donne des idées à la concurrence. En 1916 Nathan Handwerker, immigrant polonais et employé de Feltman, décide d’ouvrir un stand de hot-dog à quelques blocks de distance. Il les vendait deux fois moins cher. Les Nathan’s Famous sont aujourd’hui le leader incontesté du hot-dog outre-atlantique.

Bien évidemment, tout cela donne des idées à la concurrence. En 1916 Nathan Handwerker, immigrant polonais et employé de Feltman, décide d’ouvrir un stand de hot-dog à quelques blocks de distance. Il les vendait deux fois moins cher. Les Nathan’s Famous sont aujourd’hui le leader incontesté du hot-dog outre-atlantique. Qui n’a jamais mangé ce morceau de steak haché chaud placé entre deux tranches de pain et agrémenté de sauce, de fromage et de salade ?

Qui n’a jamais mangé ce morceau de steak haché chaud placé entre deux tranches de pain et agrémenté de sauce, de fromage et de salade ? Qui ne connaît pas la bouillabaisse, ce fameux ragoût épicé de poissons, emblème de la cité phocéenne, un régal lorsqu’elle et bien faite? Attention il y a beaucoup de contrefaçons.

Qui ne connaît pas la bouillabaisse, ce fameux ragoût épicé de poissons, emblème de la cité phocéenne, un régal lorsqu’elle et bien faite? Attention il y a beaucoup de contrefaçons.